浅間山噴火の降灰 ― 2018年09月07日 20時33分

東京の場合、火山の噴火の降灰では浅間山の噴火の影響も

無視できません。

浅間山(標高2,568m)は活発な活火山です。

明治、大正、昭和の時代には、中・小規模の噴火を何百回も

起こしてきました。

噴火による降灰は東京にもしばしば達しています。

1783年(天明3年)の大規模な天明浅間山噴火では、成層圏まで

上昇した噴煙が偏西風で流され、北東方向へ浅間山から200km

離れた地点まで火山灰が降下しました。

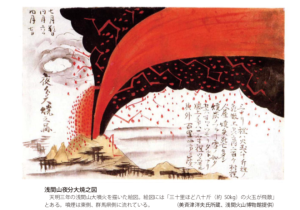

天明3年の浅間山噴火を描いた絵図も残されています。

この絵図が当時の様子を非常によく表しています。

絵図の所有者はBさんという方で、引用の許可をいただこうと

浅間火山博物館様より教えていただいたBさんの連絡先にこれまで

何度かお電話したのですが、どうしても連絡がつきません。

やむなく、ネットで公開されている資料より引用させて

いただきます。

浅間山夜分大焼之図

図の出典:『遺跡に学ぶ』 第38号 平成26年3月31日発行

公益財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団

「天明(てんめい)三年浅間焼け

ー浅間山火山災害と復興への足跡ー」

原稿執筆者:黒澤 照弘 様 より引用

この図には「三十里ほど八十斤の火玉が飛散」と書かれて

います。1斤は600gですので、約50kgの火玉です。

国土交通省利根川水系砂防事務所ウェブサイトには、天明3年の

浅間山噴火により吾妻川水害が発生したこと、

3年後の天明6年に利根川流域全体に洪水が引き起こされたことが

紹介されています。

火山灰は遠くは江戸、銚子にまで達したとあります。

無視できません。

浅間山(標高2,568m)は活発な活火山です。

明治、大正、昭和の時代には、中・小規模の噴火を何百回も

起こしてきました。

噴火による降灰は東京にもしばしば達しています。

1783年(天明3年)の大規模な天明浅間山噴火では、成層圏まで

上昇した噴煙が偏西風で流され、北東方向へ浅間山から200km

離れた地点まで火山灰が降下しました。

天明3年の浅間山噴火を描いた絵図も残されています。

この絵図が当時の様子を非常によく表しています。

絵図の所有者はBさんという方で、引用の許可をいただこうと

浅間火山博物館様より教えていただいたBさんの連絡先にこれまで

何度かお電話したのですが、どうしても連絡がつきません。

やむなく、ネットで公開されている資料より引用させて

いただきます。

浅間山夜分大焼之図

図の出典:『遺跡に学ぶ』 第38号 平成26年3月31日発行

公益財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団

「天明(てんめい)三年浅間焼け

ー浅間山火山災害と復興への足跡ー」

原稿執筆者:黒澤 照弘 様 より引用

この図には「三十里ほど八十斤の火玉が飛散」と書かれて

います。1斤は600gですので、約50kgの火玉です。

国土交通省利根川水系砂防事務所ウェブサイトには、天明3年の

浅間山噴火により吾妻川水害が発生したこと、

3年後の天明6年に利根川流域全体に洪水が引き起こされたことが

紹介されています。

火山灰は遠くは江戸、銚子にまで達したとあります。

最近のコメント